デザインブランディングとは、企業やブランドがビジュアルを通じて顧客に伝えたいメッセージや価値観を一貫して表現し、ブランド認知を高める戦略のことです。企業のロゴやウェブデザイン、広告ビジュアル、さらには製品のパッケージに至るまで、顧客がブランドと接するあらゆる場面においてデザインが果たす役割は極めて重要です。近年では、競合が多様化する中での差別化やブランド力強化の手段として、デザインの重要性がますます注目されています。

このようなデザインブランディングを効果的に行うためには、単に「美しいデザイン」を追求するだけでなく、顧客に響くブランドメッセージを明確にし、視覚的要素を通じて一貫性をもって伝える必要があります。本記事では、デザインブランディングの基本や成功事例、最新トレンドなどを徹底解説し、ブランド価値を高めるための戦略と実践的なアプローチをご紹介します。これからデザインブランディングを強化し、顧客との信頼関係を深めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

デザインブランディングの基本

デザインブランディングは、ブランドや企業のイメージを視覚的に伝え、顧客にその価値観を印象づけるための戦略的手法です。現代の市場では、商品やサービスの差別化が難しくなっているため、顧客がブランドに対して抱く印象が競争力の大きな要素となっています。デザインブランディングの基本的な目的は、ブランドのアイデンティティを明確にし、顧客に統一感のあるメッセージを伝えることです。これにより、顧客はブランドに共感しやすくなり、ブランドとの信頼関係が深まります。

また、デザインブランディングは単なる見た目のデザインだけでなく、企業の哲学やビジョン、価値観を視覚的に表現する重要な手段です。たとえば、シンプルなロゴデザインや色彩の選定には、ブランドの個性や市場でのポジショニングを反映させる必要があります。これにより、顧客は視覚的な要素を通じてブランドを認識しやすくなり、ブランドのメッセージを瞬時に理解できるようになります。

本章では、デザインブランディングの基本として「ビジュアルアイデンティティの役割と構成要素」、さらに「ブランド認知に与えるデザインの影響」について詳しく解説していきます。

デザインブランディングの定義と重要性

デザインブランディングとは、ロゴ、色彩、タイポグラフィ、レイアウトなど、ブランドに関連する視覚的要素を活用してブランドのイメージを顧客に印象づける戦略です。単なる美しいデザインではなく、ブランドの核となる価値観やメッセージを顧客に分かりやすく伝えることが目的です。デザインが一貫していることで、顧客はそのブランドが何を大切にしているのかを理解しやすくなります。

デザインブランディングの重要性は、第一に「ブランド認知度を高める」ことにあります。ビジュアルが一貫していると、顧客は視覚的な情報からすぐにそのブランドを連想することができるため、ブランドを想起しやすくなります。また、デザインの一貫性は顧客に信頼感を抱かせ、ブランドに対する愛着やロイヤリティを向上させる効果もあります。顧客がブランドに対して信頼を持つことで、他社製品やサービスよりもそのブランドを選ぶ確率が高まります。

さらに、デザインブランディングは市場での差別化においても強力な武器となります。多くのブランドが乱立する現代において、他社との差別化が困難になる中、デザインブランディングは顧客の記憶に残りやすいブランドを作り上げるために不可欠な戦略です。

ビジュアルアイデンティティの役割と構成要素

ビジュアルアイデンティティとは、ブランドの個性や価値観を視覚的に表現するための要素の総称です。ブランドが何を大切にしているのか、どのような印象を顧客に与えたいのかを、視覚的に伝える役割を担います。このビジュアルアイデンティティが一貫していることで、ブランドのメッセージが顧客に明確に伝わり、ブランドを視覚的に覚えてもらいやすくなります。

ビジュアルアイデンティティを構成する主要な要素は以下の通りです。

- ロゴ:ブランドの象徴であり、企業や製品を顧客が瞬時に認識できるようにするための重要な要素です。

- カラー:ブランドカラーは顧客に与える印象に大きく影響し、心理的な作用を引き出します。例えば、青は信頼感、赤はエネルギーといった感情を引き起こす効果があります。

- タイポグラフィ:フォントや書体の選択は、ブランドの雰囲気やメッセージ性を高め、文章全体の読みやすさや印象を左右します。

- ビジュアルスタイル:写真やイラストなどのビジュアルスタイルもブランドの一貫性を保つうえで重要です。例えば、シンプルでクリーンなビジュアルは高級感や信頼性を表現できます。

ビジュアルアイデンティティがしっかりと確立されているブランドは、顧客にとって印象に残りやすく、ブランドへの共感や愛着を促すための基盤を築くことができます。

ブランド認知に与えるデザインの影響

デザインは、ブランドの認知度や記憶度に対して直接的な影響を持っています。視覚的に印象的なデザインが施されたブランドは、顧客が他のブランドと比較した際に真っ先に想起されやすくなります。特に、ロゴやカラーといった要素は、顧客が短時間でブランドを認識するための重要なトリガーとして機能します。

デザインがブランド認知に与える影響の一例として、ブランドカラーの効果があります。人は特定の色を見ることで無意識に感情や記憶を喚起しやすく、例えば、緑色は「自然」や「安心」を、赤色は「活力」や「興奮」を連想させます。このようにブランドカラーが一貫して使用されていると、顧客はその色を見るだけでブランドを想起しやすくなります。また、タイポグラフィやフォント選定も、ブランドが目指すイメージに沿ったものであれば、顧客にブランドの印象をより強く残すことができます。

さらに、デザインによって顧客はブランドに対する理解を深め、共感を覚えやすくなります。一貫性があり、視覚的にわかりやすいデザインは、顧客が無意識にブランドとポジティブな関係を築く手助けとなります。これにより、顧客は日常生活の中でブランドを想起しやすくなり、最終的には他のブランドよりもそのブランドを選択する確率が高まります。

関連記事:プチバトー | 初の公園プロジェクト『Le parc de PETIT BATEAU』をプロデュース

効果的なデザインブランディングの要素と手法

効果的なデザインブランディングを行うためには、視覚的な一貫性を保ちながらブランドのメッセージを顧客に届けることが不可欠です。この一貫性が顧客に「信頼できるブランド」という印象を与え、ブランドへの愛着やロイヤリティを高めます。また、デザインブランディングにおいては、色やロゴ、タイポグラフィといったビジュアル要素が重要な役割を果たします。これらの要素は、顧客のブランド認識を強化し、他ブランドとの差別化を図るために効果的に機能します。

ここでは、効果的なデザインブランディングのための「一貫したブランドメッセージの伝達方法」「色やロゴがもたらすブランド価値」「タイポグラフィとフォント選定のポイント」について詳しく解説していきます。

一貫したブランドメッセージの伝達方法

一貫したブランドメッセージの伝達は、デザインブランディングを成功させるための鍵です。ブランドメッセージは、企業やブランドが提供する価値や理念、顧客に対して発信したい思いを表すものです。メッセージが一貫していることで、顧客はブランドの意図を理解しやすくなり、ブランドに対して信頼を抱きます。

まず、ブランドメッセージを一貫して伝えるためには、ブランドのビジョンや価値観を明確に定義することが大切です。そして、そのメッセージがデザイン全体に反映されるよう、ロゴ、カラーパレット、スローガン、広告などの要素が一貫した方向性で展開されるべきです。例えば、ナチュラルな製品を提供するブランドであれば、ロゴや広告のデザインも自然をイメージさせるものに統一することで、顧客がそのブランドのメッセージをより深く理解できるようになります。

さらに、異なるメディアにおいてもメッセージの一貫性を保つことが重要です。例えば、ウェブサイト、SNS、広告などでトーンやデザインが統一されていると、顧客に対して「どのチャネルでも変わらないブランド」という信頼感を醸成できます。このように、ブランドメッセージを一貫して伝えることが、顧客との信頼関係を築くための土台となります。

色やロゴがもたらすブランド価値

色やロゴは、ブランド価値を直接的に左右する視覚的な要素です。これらの要素は顧客がブランドを認識し、価値を感じる際のトリガーとして機能します。たとえば、赤や黄色といった明るい色は活気や楽しさを連想させるため、食品やエンターテイメント関連のブランドに多く使用されています。一方で、青や緑は信頼性や安定感を示すため、金融や健康関連のブランドに多く用いられています。

ロゴも同様に、ブランドの象徴として非常に重要な役割を果たします。シンプルで印象的なロゴは顧客の記憶に残りやすく、ブランドを視覚的に象徴することで認知度の向上に貢献します。また、ロゴにはブランドの理念やメッセージが凝縮されていることが多く、デザイン次第で顧客に与える印象が大きく変わります。例えば、曲線を多く取り入れたロゴは柔らかく親しみやすい印象を与えるのに対し、直線的なデザインのロゴは堅実で信頼感を醸成することができます。

色とロゴの組み合わせは、ブランドの一貫性を保ちながら、顧客に強いインパクトを与えるための重要な手段です。選ばれた色やロゴデザインがブランドの価値観に適していれば、顧客に自然とブランドのメッセージが伝わり、ブランド価値が高まります。特に、視覚に訴えるデザインの一貫性があると、顧客はブランドをすぐに認識しやすくなり、長期的な関係構築にも寄与します。

タイポグラフィとフォント選定のポイント

タイポグラフィとフォントの選定も、デザインブランディングにおいて重要な要素です。フォントの選択は、ブランドの個性やメッセージを視覚的に強調するための手段であり、ブランドが目指すイメージに沿ったものを選ぶことで顧客に与える印象を大きく変えることができます。例えば、高級感を出したいブランドであれば、洗練されたセリフ体フォントが適している一方で、親しみやすさや楽しさを伝えたい場合には、手書き風のサンセリフ体フォントが効果的です。

フォント選定では「可読性」と「視認性」にも注意が必要です。ブランドのメッセージや情報を顧客に迅速かつ正確に伝えるためには、読みやすいフォントであることが欠かせません。特に、デジタルメディアでの表示が多い現代では、サイズや表示環境によっても可読性が変わるため、あらゆるデバイスにおいても読みやすいフォントを選定することが重要です。

さらに、フォントの一貫性を保つことで、ブランドの認識度がさらに高まります。企業のロゴやメインビジュアル、ウェブサイト、広告においても同じフォントファミリーを使用することで、顧客はそのフォントを見るたびにブランドを想起しやすくなります。タイポグラフィにおいても、他のデザイン要素と同様に「一貫性」を意識することで、ブランドとしての信頼性やメッセージ性を高めることが可能です。

関連記事:WELLA | おしゃれ染めヘアカラー『COLOR STUDIO』のローンチメディア発表会

デザインブランディングの成功事例と学ぶべきポイント

デザインブランディングの成功事例からは、実際にどのようなデザイン要素や戦略がブランド構築に効果を発揮しているのかを学ぶことができます。特にデザインブランディングは、企業の規模や市場の特性によってアプローチが異なるため、多様な視点から学べる点が魅力です。国内外の大手ブランドの成功事例からは、グローバル展開におけるブランド戦略の参考にできるほか、小規模企業の事例からは低予算でも実行可能なブランディングの工夫やアイデアを学べます。

ここでは、デザインブランディングにおける「国内外の成功事例」「小規模企業がブランドを構築するためのヒント」「トレンドを取り入れた効果的なブランディング事例」について詳しく解説します。

国内外の成功事例

デザインブランディングの成功事例は、国内外問わず多く存在します。たとえば、AppleやNikeといったブランドは、視覚的要素を活用しつつ一貫性のあるメッセージを通して世界中で広く認知されています。Appleはミニマルで洗練されたデザインを重視し、製品の外観から店舗デザイン、広告に至るまで全体を通じて「シンプルさ」や「高級感」を一貫して表現しています。この一貫性が顧客に強い印象を残し、「Appleらしさ」を感じさせる要因となっています。

また、国内の成功事例としては、無印良品が挙げられます。無印良品は、ロゴや商品デザイン、店舗のディスプレイに至るまで「シンプル」「自然」「持続可能」といったブランドメッセージを徹底しています。このビジュアルとメッセージの統一が、無印良品の「余計なものを省いた美しさ」というイメージを顧客に強く訴え、リピーターを増やす要因になっています。

これらの事例に共通するのは、ブランディングにおける視覚的な一貫性とメッセージの明確化です。Appleは「革新と洗練」を、無印良品は「シンプルで機能的な生活」を、視覚的に表現し続けることで顧客に強い印象を与え、長期的にブランドを愛され続けています。

小規模企業がブランドを構築するためのヒント

小規模企業がデザインブランディングを行う際には、予算やリソースが限られることが多いため、大手ブランドのような規模でのプロモーションは難しい場合があります。しかし、小規模企業であっても、デザインブランディングを工夫することで強いブランドを構築することが可能です。

まず、ブランドの価値観やメッセージを明確にし、シンプルなロゴやカラースキームを選ぶことで、視覚的な統一感を持たせることができます。これにより、限られた予算でもブランドの印象を顧客に残しやすくなります。たとえば、小規模なカフェや雑貨店であれば、店内のインテリアやメニュー表、オンライン広告に同じデザインテーマやカラーパレットを使用し、ブランディングの一貫性を持たせることが効果的です。

また、SNSやウェブサイトを活用してブランディングを行うことも有効です。SNSは視覚的な発信がしやすく、投稿にブランドカラーを一貫して使用するなど、顧客の記憶に残りやすい工夫を行えます。さらに、顧客とのコミュニケーションを大切にし、ロゴやアイコンにメッセージ性を持たせることで、限られた接点でもブランドの認識度を高めることができます。小規模企業だからこそ可能な「個人らしさ」や「親しみやすさ」を強みとしてデザインに反映させることが、効果的なブランディングの一助となります。

トレンドを取り入れた効果的なブランディング事例

デザインブランディングの分野では、時代のトレンドを取り入れることでブランドイメージの鮮度を保ち、顧客の関心を引き続けることが可能です。例えば、近年注目されている「サステナビリティ」や「エシカル消費」に共感する顧客をターゲットにしたブランディングが、多くのブランドで採用されています。サステナブルな素材を使用した製品やエコなパッケージデザインを採用することで、環境に配慮したブランドイメージを作り出し、顧客からの共感を得やすくなります。

成功事例としては、Patagoniaが挙げられます。アウトドア用品メーカーであるPatagoniaは、環境保護やサステナビリティをテーマに掲げ、商品デザインや広告、企業活動全体を通じて一貫したブランディングを展開しています。これにより、環境問題に関心のある消費者に深い共感を呼び起こし、ブランドのロイヤリティを高めています。

また、デジタル技術を活用した「インタラクティブデザイン」もトレンドの一つです。たとえば、Nikeは公式アプリでカスタマイズデザインを楽しめる機能を提供し、顧客が自分自身のライフスタイルに合わせて製品をパーソナライズできるようにすることで、顧客体験(UX)を高め、ブランドへのエンゲージメントを向上させています。

このように、トレンドを反映したデザインブランディングは、顧客に新鮮で魅力的な印象を与え、ブランド価値を高めるための有効な手法です。企業のミッションやターゲット顧客に合致するトレンドを適切に取り入れることで、より多くの顧客層から共感を得ることが可能になります。

関連記事:マルマン | コミュニケーション分脈を網羅するファクトブックを制作

デザインブランディングの実践ステップ

デザインブランディングを成功させるためには、明確なステップを踏んで戦略を立て、計画的に実行することが重要です。ブランドのビジュアルが顧客に与える印象を強化するためには、調査や分析をしっかり行った上でコンセプトを確立し、実際のデザインに落とし込むプロセスが求められます。さらに、完成したブランディングを継続的に運用・評価し、時代や顧客のニーズに合わせて改善していくことも重要です。

ここでは、デザインブランディングの「ブランド調査と競合分析の方法」「コンセプトの立案とビジュアル化プロセス」「運用と評価のコツ」について解説します。

ブランド調査と競合分析の方法

デザインブランディングの第一歩は、ブランドが属する市場や競合の状況を把握するための「ブランド調査」と「競合分析」です。このプロセスを経ることで、自社ブランドの独自性を確立し、競合との差別化ポイントを見つけやすくなります。

1. ターゲット顧客の特定

まず、自社のターゲット顧客層を明確にすることが重要です。ターゲット層の年齢、性別、ライフスタイル、価値観を把握し、彼らに共感されやすいメッセージやデザインを考えるための基盤を作ります。ターゲット顧客のニーズや好みを理解するために、アンケート調査やインタビューを行うのも有効です。

2. 競合ブランドの分析

次に、競合ブランドのデザインやメッセージ、使用しているカラーやロゴの特徴を分析します。競合がどのような視覚的アイデンティティを持っているかを知ることで、自社のデザインを際立たせるためのヒントを得られます。競合分析では、ロゴのスタイル、カラーの使い方、フォント選択、ウェブサイトや広告のデザイン傾向などを観察しましょう。

3. 市場トレンドの把握

デザインブランディングには、業界や市場全体のトレンドも取り入れると効果的です。特に、サステナブルデザインやミニマリズムといったトレンドは、ブランドイメージの刷新や顧客の共感を得るために活用できます。競合分析の結果と市場トレンドを掛け合わせることで、他のブランドとは異なる独自のビジュアルアイデンティティを構築できます。

このような調査・分析を通じて得た情報は、ブランドの強みや個性を視覚化するための土台となり、後のデザインブランディング全体を通じて活用していきます。

コンセプトの立案とビジュアル化プロセス

調査と分析が終わったら、次はブランドのデザインコンセプトを立案し、それをビジュアル化していく段階に進みます。このステップでは、ブランドの方向性や個性を明確に表すデザイン要素を決定し、顧客にとって分かりやすく共感を呼ぶビジュアルアイデンティティを構築します。

1. ブランドコンセプトの立案

ブランドコンセプトは、デザインブランディングの軸となる要素です。調査・分析の結果を基に、「自社ブランドが顧客にとって何を意味するのか」「どのような価値観を表現したいのか」を明確にします。この段階で、「親しみやすさ」や「高級感」といった抽象的なイメージを具体化するキーワードを挙げ、それに基づいてデザインの方向性を決めます。

2. キービジュアルの作成

コンセプトに基づき、ロゴやカラー、タイポグラフィなど、ブランドを象徴するキービジュアルを制作します。ロゴデザインにはブランド名や象徴的なイメージを組み込み、シンプルで覚えやすいデザインに仕上げることが重要です。ブランドカラーは顧客にブランドの印象を瞬時に伝えるため、心理的な効果も考慮しつつ慎重に選びます。

3. デザインのプロトタイプ作成と検証

完成したキービジュアルを基に、ウェブサイト、商品パッケージ、広告ビジュアルなど各種デザインのプロトタイプを作成し、効果を検証します。可能であればターゲット層の一部にテストしてもらい、ブランドメッセージがきちんと伝わるか、認識されやすいかを確認しましょう。顧客の反応を基に改善しながらビジュアルを整え、ブランドの視覚的統一感を高めていきます。

このようなプロセスを踏むことで、顧客にとって直感的に伝わりやすいブランドイメージが形作られ、デザインブランディングの効果を最大化できます。

運用と評価のコツ

デザインブランディングは、一度作り上げたら終わりではなく、継続的に運用し、評価を通じて改善していくことが求められます。運用を続けることで、顧客との信頼関係を維持し、常に新鮮で魅力的なブランドイメージを保つことができます。

1. ブランドガイドラインの策定と徹底

デザインの一貫性を保つために、ブランドガイドラインを作成し、チーム全体に共有することが重要です。ブランドガイドラインには、ロゴの使用規定やカラーコード、フォントの使用方法などが記載されており、どのメディアでも統一されたブランドイメージを保つために役立ちます。

2. 定期的な顧客フィードバックの収集

運用中も顧客のフィードバックを定期的に収集し、ブランドイメージがターゲット層に適切に伝わっているか確認します。アンケートやSNSのコメント分析を通じて顧客の意見を収集し、必要に応じてデザインやブランドメッセージを微調整していきましょう。顧客の反応はブランドイメージを保つための重要な指標となります。

3. 評価と改善のサイクルを回す

定期的にデザインブランディングの効果を評価するサイクルを取り入れることも、長期的な成功には欠かせません。ウェブサイトの訪問数やSNSでのエンゲージメント、リピート率など、デザインブランディングの効果を測定するための指標を設定し、分析結果に基づいて戦略を調整します。新しいトレンドが現れたり、顧客層に変化が見られた場合は、適切に対応することでブランドの魅力を保つことができます。

このように、デザインブランディングを継続的に運用・評価して改善することで、ブランドの価値を守りつつ、時代や顧客のニーズに柔軟に対応できるブランドへと成長させることができます。

関連記事:LebeL |『SEE/SAW』のリブランディング発表会

よくある失敗と回避策

デザインブランディングは企業のイメージや顧客の信頼性に大きな影響を与える一方で、失敗を招く要因もいくつか存在します。特に、ブランドメッセージの一貫性が欠如していたり、デザインが過剰だったり、ターゲットに合わないデザインを選択することで、顧客がブランドに違和感を抱き、信頼を損ねるリスクがあります。ここでは、よくある失敗とその回避策について「ブランドメッセージの一貫性不足」「過剰なデザインとシンプルさの欠如」「ターゲットに合わないデザイン選択」の観点から解説します。

ブランドメッセージの一貫性不足

ブランドメッセージが一貫していない場合、顧客はそのブランドが何を重視しているのか理解しにくくなり、信頼性の欠如につながります。一貫性がないデザインは、ブランドのアイデンティティを混乱させ、顧客がそのブランドに対するイメージを確立しにくくなるため、顧客離れの原因にもなります。

よくある失敗例

- SNSや広告媒体ごとに異なるトーンやスタイルでメッセージを発信し、顧客が混乱する。

- ロゴやカラーが頻繁に変更されることで、ブランドイメージが定着しにくくなる。

- ブランドのビジョンや価値観がメッセージやデザインに反映されていない。

回避策

一貫性を保つためには、ブランドガイドラインを策定し、ロゴ、カラー、フォント、トーンの使い方を明確に定義します。特に、デジタルメディアでの発信内容や口調、ビジュアルの統一を徹底することで、どのチャネルでも同じブランドイメージが伝わるように工夫しましょう。また、ブランディングを担当するチーム全体で、ブランドの価値観やメッセージを共有し、外部から見ても統一感のある発信を心がけることが重要です。

過剰なデザインとシンプルさの欠如

デザインブランディングにおいて、要素が多すぎたり装飾が過剰なデザインは、顧客にとって理解しにくく、ブランドメッセージが伝わりにくい傾向があります。視覚的な要素が複雑になると、ブランドの核となるメッセージが埋もれてしまい、かえって顧客に与える印象が希薄になることがあります。

よくある失敗例

- 色やフォント、ロゴのデザインが複雑で、ブランドイメージが一貫しない。

- 広告やSNSでビジュアル要素を詰め込みすぎ、メインメッセージが伝わりにくくなる。

- ブランドの雰囲気にそぐわない派手なビジュアルを多用し、顧客に過度な印象を与える。

回避策

デザインにおける「シンプルさ」を意識し、必要最低限の要素でメッセージを伝えることが効果的です。例えば、ブランドカラーやフォントを2〜3種類程度に絞り、顧客が視覚的にブランドを瞬時に認識できるようにします。また、ブランドの象徴となるキービジュアルやアイコンを作成し、他の要素を排除することで、顧客にとってシンプルで覚えやすいデザインを目指しましょう。情報を詰め込みすぎず、空白を効果的に活用することで視覚的な整理が行き届き、ブランドメッセージがより明確に伝わります。

ターゲットに合わないデザイン選択

デザインブランディングがターゲット顧客層のニーズや好みに合致していない場合、顧客に響かず、共感を得られにくくなります。特にターゲット層の年齢や性別、ライフスタイルに合わないデザインを採用してしまうと、ブランドのメッセージが顧客に届かないだけでなく、競合に埋もれてしまう可能性もあります。

よくある失敗例

- 高齢者をターゲットとするブランドで若者向けのポップなデザインを採用し、顧客に馴染まない印象を与える。

- 高級感を重視すべきブランドでカジュアルすぎるデザインを採用し、ブランドイメージが低く見られる。

- ターゲット層の文化的背景や価値観に合わない色やデザインを採用し、顧客がブランドに違和感を抱く。

回避策

ターゲット層のリサーチを徹底し、デザインを選定する際に顧客の視点に立つことが重要です。例えば、ターゲット層の年齢や性別、ライフスタイルに適したカラーやフォント、デザインスタイルを選び、顧客の共感を呼びやすいビジュアルを作成します。デザイン案を検討する際には、ターゲット顧客層の代表者からフィードバックをもらうと効果的です。顧客にとって「親しみやすく共感できる」デザインを選択することで、顧客との関係が深まり、ブランドイメージが一貫して伝わりやすくなります。

デザインブランディングを強化する最新トレンド

デザインブランディングは、時代の変化や新しい技術の登場とともに進化しています。近年では、サステナブルデザインやデジタルブランディングの進化、さらにはユーザー体験(UX)とブランディングの融合といったトレンドが注目を集めており、ブランドが持続可能性やデジタル時代に対応する力を強化するための方法として採用されています。これらのトレンドを活用することで、ブランドはより顧客に響くデザインブランディングを展開し、競争力を高めることが可能です。

ここでは、「サステナブルデザインの台頭」「デジタルブランディングの最前線」「ユーザー体験(UX)とブランディングの融合」について解説します。

サステナブルデザインの台頭

近年、環境意識の高まりを背景に、デザインブランディングにおいてもサステナビリティが重視されるようになっています。サステナブルデザインは、ブランドが環境に配慮し、持続可能な社会を目指している姿勢を示すための手段であり、特に環境問題に関心を持つ顧客に強く響きます。

サステナブルデザインの具体例

- エコフレンドリーな素材の使用:再生紙、リサイクルプラスチック、生分解性の素材などをパッケージや製品に使用することで、環境負荷の軽減を図ります。これにより、ブランドは「環境を大切にする企業」というイメージを顧客に与えやすくなります。

- ミニマリストデザイン:過剰な装飾を排除し、必要な情報だけをシンプルに伝えるデザインがトレンドになっています。シンプルなデザインは無駄な資源消費を抑えつつ、スタイリッシュで洗練された印象を与えるため、顧客にも好まれる傾向にあります。

- 持続可能なパッケージング:パッケージを省いたり、リサイクルが可能なデザインを取り入れることで、製品の購入から廃棄までを通じて環境配慮をアピールします。

サステナブルデザインの効果

サステナブルデザインを取り入れることで、ブランドは環境問題に対する顧客の共感を得やすくなります。また、こうした配慮が見られるブランドには顧客が好感を抱き、ロイヤリティが高まるという利点があります。環境意識が高い現代の消費者に対して、持続可能性を重視したデザインは効果的なブランディング手法です。

デジタルブランディングの最前線

デジタル時代の進展により、ブランドがオンラインでの存在感を強化する「デジタルブランディング」がますます重要になっています。オンラインでの顧客接点を増やし、ウェブサイトやSNS、アプリを通じた一貫したブランド体験を提供することで、顧客との関係性を強化できます。

デジタルブランディングの手法

- SNSでのビジュアルブランディング:InstagramやPinterestといった視覚に訴えるプラットフォームを活用し、ブランドカラーやビジュアルガイドラインを守りながら投稿を展開します。SNSでの一貫したビジュアルが、ブランドの認知度と親しみを高めます。

- インタラクティブなコンテンツ:AR(拡張現実)やVR(仮想現実)を利用したインタラクティブな体験を通じて、顧客がブランドと積極的に関わりやすい環境を整えます。例えば、ARを使ったバーチャル試着や、製品の仮想体験を提供することで、顧客の関心を引き、エンゲージメントを向上させます。

- パーソナライズされたデジタル体験:顧客ごとの好みや履歴に合わせたコンテンツや商品提案を行うことで、ブランドへの親しみが強まり、リピート利用につながります。特に、ユーザーの行動データを活用し、Webサイトやアプリ内でパーソナライズされたコンテンツを表示することが効果的です。

デジタルブランディングの効果

デジタルブランディングを強化することで、顧客はオンライン上でブランドとつながりやすくなり、ブランドイメージが定着します。インタラクティブなコンテンツやパーソナライズによって顧客体験を向上させることが、ブランドロイヤリティの向上に寄与します。

ユーザー体験(UX)とブランディングの融合

デザインブランディングにおいて、ユーザー体験(UX)を重視することは、ブランドが顧客に長く愛されるための重要な要素です。特に、顧客がスムーズかつ直感的に製品やサービスを利用できる体験を提供することは、ブランドへの信頼と満足度を高めることに直結します。

UXとブランディングの融合例

- 直感的なウェブサイトデザイン:顧客が簡単に情報を見つけられる、操作が分かりやすいデザインが顧客満足度を向上させます。たとえば、ブランドのカラーやフォントを使用し、シンプルなレイアウトとわかりやすいナビゲーションを採用することで、ブランドの世界観に統一感が生まれ、ユーザーの迷いを防ぎます。

- 製品のシンプルなユーザーインターフェース(UI):アプリや製品のUIが洗練されていて操作が容易であれば、ブランドへの印象が良くなり、リピート率が向上します。ユーザーの行動をサポートし、不要な操作を減らすことで、スムーズな利用体験を実現します。

- 顧客フィードバックの活用:顧客からの意見や要望を取り入れてUXを改善し続けることで、顧客はブランドが自分たちのニーズを大切にしていると感じ、ブランドへの愛着が深まります。例えば、オンラインショップにおけるレビュー機能やFAQページの改善は、顧客の利便性を高めるとともに、ブランド信頼を高める要素となります。

UXとブランディングの融合の効果

UXを重視したデザインブランディングを実施することで、顧客はブランドとポジティブな体験を通じて強い関係を築くことができ、ブランドへの忠誠心が向上します。特に顧客がブランドのサービスや製品を使って心地よく感じる瞬間は、ブランドとの絆を深める重要な要素となり、他ブランドとの差別化にもつながります。

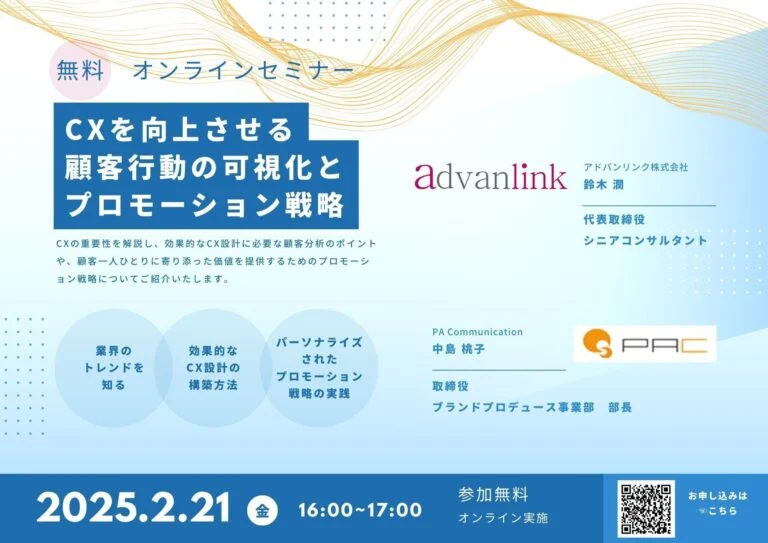

【PAC事例はこちら】

LebeL |『SEE/SAW』のリブランディング発表会

Vibram | メディア向け体験会をサポート

CHARLES & KEITH | インフルエンサーを起用したホテル宿泊ステイケーション施策

****************************************

PACでは、お客様の課題に合わせて最適なサービスを提供しております!

お気軽にご相談ください。

PRについて

お問い合わせ